« Parce que la discrétion n’est pas le mutisme, parce que la réserve n’est pas non plus l’idiotie. »

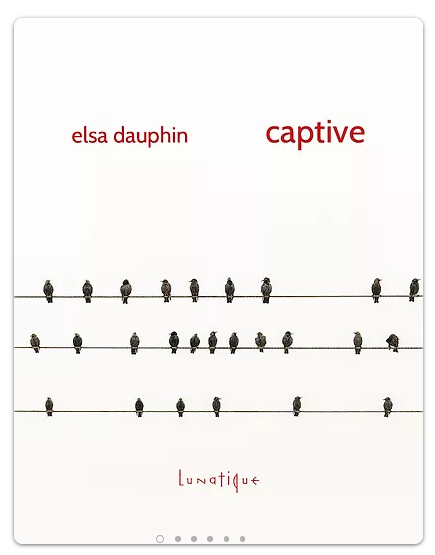

Captive, un roman douloureux et doux signé Elsa Dauphin

Rejeter le souvenir, la blessure, l’irrémédiable. Crier en silence après la justice impossible, celle d’une situation, celle de chacun au regard de sa destinée rêvée.

Être solitaire ou être étranger, c’est plus ou moins la même chose ; dans les deux cas il y a le masque habituel qui ne trompe pas son monde et fait paraître sournois celui ou celle qui n’est que timide ou renfermé(e). L’héroïne de Captive en est aussi la narratrice, elle parle à peine, mais elle écrit, parce que sa solitude lui a coûté trop cher, lui a coûté sa relative liberté. On l’accuse d’avoir assassiné son patron, Thierry Racoule, le viril tenancier d’un bar-restaurant en vue. La condamnation va de soi. Elle dit elle-même que vivre dans la cellule d’une prison « ne la dépayse pas vraiment du recoin où elle faisait la plonge ».

Elle rapporte de son temps de réclusion avec des indications limitées, mais coupable assurément concrète : « Ce tumulte de toute une tuyauterie qui ne cesse jamais de fonctionner : les ronflements, les gémissements, les déglutitions, les raclements de gorge, les toux, les gaz, les ballonnements. La cellule n’était plus qu’un intestin, un intestin qui finissait de croquer les reliquats des aliments ingérés, éclatés dans des râles itératifs et creux ; un intestin qui produisait des gloses grouillantes, dégluties dans les gorges, ramenées à leur source où la tambouille se malaxait, se triturait, se touillait, se décomposait. Les entrailles, tendues sur des métamorphoses sonores, s’époumonaient dans des gutturales grasses qui filaient par les plis labyrinthiques jusqu’à leur délivrance fétide dans les toilettes communes. » (p. 87)

Elle avait peu de contact avec ses collègues ni avec cet homme dont dépendait son salaire, sa survie.

Il a été retrouvé mort, avec la tête défoncée par des coups de batte de basse-bal. La batte qui était rangée sous le comptoir, à portée de main du vigile, lequel a choisi avec d’autres de faire porter le chapeau à celle qui ne s’est jamais intégrée à la poisseuse communauté de l’établissement. Trop de discrétion rend suspect, Léa devient la coupable idéale. En outre, elle ne sait se défendre.

C’est la psychologie de ce personnage-narrateur, son « asociabilité » foncière, qui fait le prix de ce roman, révélée par une écriture très soignée, rendant le détail par le non-dit autant que par le mot juste.

« Je plonge dans ma propre obscurité, en mes abysses inconnus. J’en ressors désorientée. Je cherche un pli dans cette épaisseur que je pourrais saisir et soulever, une faille par laquelle je pourrais pénétrer. » (p.133)

Au bout de quelques années, après sa sortie, cette femme sans qualité s’installe dans une maison isolée que lui loue un paysan, elle reprend une vie tranquille et discrète. Sa mémoire lui bat les tempes, un récit intérieur insiste en elle, le brouillard où sa conscience l’a mise veut bien se dissiper peu à peu. On sent une relation naître en qualité, celle qui la lie avec son propriétaire, un paysan respectueux et bienveillant. C’est le monde du retrait qui est ici montré, mis en lumière. Parce que la discrétion n’est pas le mutisme, parce que la réserve n’est pas non plus l’idiotie. On la voit lire et observer, s’interroger, se perdre aussi dans des réalités qui se confondent. Rejeter le souvenir, la blessure, l’irrémédiable. Crier en silence après la justice impossible, celle d’une situation, celle de chacun au regard de sa destinée rêvée. Car le rêve semble n’avoir pas été permis à Léa, jamais. Alors elle se sert toute seule, à main nue, parmi la mémoire qui s’agite.

Un roman douloureux et doux, caché dans l’entre deux mondes, entre réalité objective et vérité intérieure.

Commentaires

Enregistrer un commentaire